「令和7年度あおもりアーツカウンシル文化芸術創造活動助成事業」公開選考会結果

去る6月29日、「令和7年度あおもりアーツカウンシル文化芸術創造活動助成事業」選考会が行われました。今年度は8組からの応募があり、その内、書類審査を通った7組が、5分間のプレゼンテーションに臨み、選定委員からのヒアリングに答えました。審査の結果、以下の4事業が助成金を採択しました。

※申請時の内容になりますので、実施時には一部変更する場合もございます。

【単年度13万2,000円助成】

はなかり市実行委員会「文学と暮らす/良い本ってなんだろう。をひとりひとりが考える」

<実施日時> 令和7年10月12日(日)16:00〜18:00

<実施場所> 東奥日報新町ビル3階 New’sホール 催事E

<実施対象> 本、文学、出版に興味関心ある一般の読者の方、青森や東北圏内で出版をしている方や、本の販売に携わる方/定員50名

<実施内容>

・講師:夏葉社代表 島田潤一郎氏

・入場料:500円(税込)

・イベント終了後、夏葉社の書籍のサイン会を予定(30分)

「八百屋だとか魚屋みてく、特別なものでなくて、町さ当たり前に本屋があってほしいってだけなんだいな」という、ある古書店店主・M氏の言葉が印象に残っている。かつて娯楽として親しまれていた本のあり方は、時代とともに変化しつつある。私たちは、本というものを崇敬の対象と位置付けず、しかし軽んじることもせず、ごく自然に、これからも暮らしの一部として考える姿勢を取りたい。

<第一部> 文字と暮らす(45分)

これまでの多くの文学作品の刊行、復刊を行ってきた夏葉社。“わかりやすさ”が氾濫する現代において、あえて文学を選ぶ理由とは何か。また、文学を暮らしの中で実践することは可能だろうか。そのとき文学が暮らしに及ぼす影響とはどのようなものか。

暮らしと文学の間に必要なのは、それらを軽やかに行き来するための橋の建設か、あるいは境界をも持たず隅々まで浸透させることか。文学と暮らしの関わり方のヒントを島田さんから聞く。

<第二部> 良い本ってなんだろう。をひとりひとりが考える(45分)

「良い本ってなんだろう。」夏葉社が投げかけるこの大きな問いについて、青森県内や東北地方の一般読者、出版関係者、書店員等さまざまな立場や考え方から意見を交換し合う。「みんな」ではなく、具体的な「ひとり」という存在としての小さな答えを集めていく。

【単年度 30万円助成】

甲田 絢香「青森ブラスフェスティバル」

<実施日時> 令和7年11月15日(土)

<実施場所> 青森公立大学

<実施対象> トランペット・ホルン・ユーフォニアムを演奏する小学生以上

<実施内容>

本事業では、以下の3つの取組を柱として実施いたします。

①プロの奏者によるトランペット・ホルン・ユーフォニアムのクリニック(初級コース・応用コース)開講

②トランペット・ホルン・ユーフォニアムの楽器展示・試奏会

③クリニック講師によるコンサート開催

本事業企画の背景は、

・自分の専門とする楽器のプロ奏者から専門的な楽器奏法や音楽的表現について学べる機会がとても少ない。

・楽器販売店・展示店がないため、気軽に新しい楽器に触れることができる機会がない。

・プロ奏者やプロ楽団の演奏を聴く機会が少ないため、楽器本来のいい音を耳にする機会が少ない。

【単年度 30万円助成】

home制作委員会「舞台『home』青森公演プロジェクト」

<実施日時> 令和7年11月22日(土)〜11月24日(月)

<実施場所> 青森県立美術館

<実施対象> 青森市民および青森県民

<実施内容>

①背景と企画の成り立ち

本プロジェクトの原点は、「青森でしかできない舞台をつくりたい」という青森市出身の演出家・俳優である三上陽永(ぽこぽこクラブ)の呼びかけにある。この思いに呼応する形で、藤崎町在住の文筆家・世良啓が書き下ろした戯曲「home」が生まれた。「home」は、青森の象徴である“りんごの木”を題材に、「ふるさと」をテーマとして捉えた作品である。2024年より弘前市で読み合わせからスタートし、音楽朗読劇、リーディングドラマと形を変えながら観客と共に作品が成長する過程を共有し続けている。その中で弘前・青森・東京をはじめ県内外から人が集まり、地域発・全国発信型の舞台芸術としての発展を目指している。

②事業の概要と目的

本プロジェクトは、「青森りんご」と「地方演劇文化」を未来へつなぐことを目的とし、「種をまき、みんなで育てる演劇プロジェクト」として展開する地域密着型の舞台芸術事業である。演劇という総合芸術を通して、地域の魅力や課題を見つめ直し、青森独自の文化を発信する。観客・関係者・創作者が垣根を越えて協働し、地域から生まれる新しい表現の可能性を模索する。

③2025年の取り組み内容

2025年は、青森りんごが誕生から150年という節目を迎える年であり、これを機に『home』を本格的に舞台化。青森県立美術館を会場に、舞台芸術としての新たなステージへと発展させる。この上演を通じて、青森りんごの魅力や抱える課題、また「ふるさと」としての青森について考えるきっかけを観客に提供したいと考えている。

④関わる人材と地域連携

舞台化にあたっては、青森県内で活動する「ひろさき演人」や「一揆の星」の役者に加え、「りんごミュージック」の所属タレントも出演予定。また、舞台美術は青森市在住の蒔苗正樹、音楽は青森市在住のピアノ奏者・平川達朗による演奏と、弘前市在住のシンガーソングライター・koyomi制作による劇中歌で構成される。さらに、東京からは俳優・山﨑薫を招くなど、地域と首都圏との人材交流も積極的に行う。

⑤期待される効果と今後の展望

本プロジェクトを通じて、青森市の演劇文化の発展に寄与するとともに、青森県における関係人口の創出、地域文化の再発見と魅力発信につながることを期待している。

⑥出演者一覧

三上陽永、鎌田龍、山﨑薫、ジョナゴールド、相馬光、三浦ちひろ、林本恵美子、長谷川等、福士賢治、朔摩和門、京谷晶也、平川達朗

【単年度 26万8,000円助成】

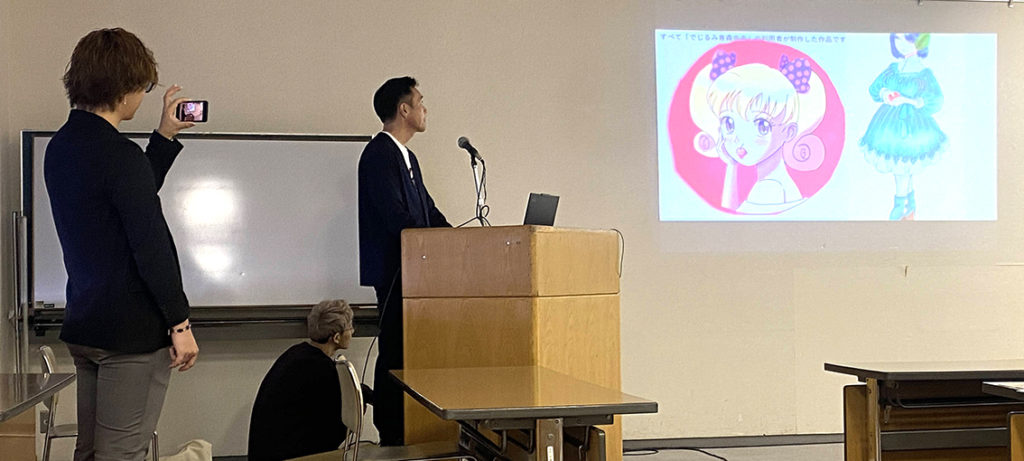

でじるみ青森中央「Exposición de Arte Digital de Aomori」~デジタルアート展 in Aomori~

<実施日時> 令和8年1月9日(金)〜1月11日(日)

<実施場所> 東奥日報新町ビル(予定)

<実施対象> 青森県内のデジタルアーティスト(一般・プロを問わない)

<実施内容>

当社は、令和7年4月1日に青森市で開所した、青森県内初の「サブカルチャー」に特化した障がい者就労継続支援B型事業所です。

本事業では、アニメーション、キャラクターデザイン、グラフィックデザイン、動画編集・配信、ゲーム文化など、日本が世界に誇るサブカルチャー分野を活かし、障がいを持つ方々が自身の興味や感性を活かして働ける環境を提供します。

<具体的には、次のような取り組みを行います>

・制作した作品の展示・発信機会の提供(例:展示会、Web発信)

・デジタルスキルの習得支援(例:Adobe系ソフトの操作研修、SNS運用研修など)

サブカルチャーは世界中で愛されていますが、いまや日本が誇る文化の一つと言っても過言ではありません。青森県内においてもその文化に親しみながらも、発表の機会に恵まれず、内に秘めた情熱をどこかで発揮したいと考える「デジタル住民」達がその機会を切望しています。

これから訪れる超高齢社会に向け、老若男女・障害があるないに関わらず、すべての人々が協力し合う「共生社会」を実現する必要があります。そして、「誰もとり残されることのない社会を実現」するために、今こそデジタルイミグラント世代とデジタルネイティブ世代が交わり新しい時代を創造するのです。デジタルは人を繋ぐ最先端のツールです。

この企画はすべての世代がデジタルアートを通じて文化的に交流する機会を青森市にもたらすことができると確信しております。

方法としては、デジタルで作られた作品(静止画・動画問わない、2D・3D問わない)を青森県全土から募り、集まった作品を皆さんに見ていただきたいと考えております。また、応募作品はでじるみ青森中央のスタッフ数名とあおもりアーツカウンシルの担当者様数名で選考を行い、厳選された作品を展示したいと考えます。

展示の方法は、東奥日報新町ビル3F催事場の移動式パーティションを使用して、絵画展のようなイメージで展示したいと考えております。